I. ИСТОКИ

От папируса и бересты до цифровых электронных технологий нотариата.

Материал по разделу готовил:

Председатель комиссии Пономарев А.Ф.

I. ИСТОКИ

___Нотариат, окунаясь в глубины исторического прошлого и накопленного опыта, создал свое уникальное делопроизводство. Правильная организация

делопроизводства нотариата имеет важное значение не только для грамотного исполнения обязанностей и требований законодательства, но и для четкого и быстрого обслуживания граждан и организаций, надлежащего оформления документов, которое гарантирует защиту их прав и интересов.

делопроизводства нотариата имеет важное значение не только для грамотного исполнения обязанностей и требований законодательства, но и для четкого и быстрого обслуживания граждан и организаций, надлежащего оформления документов, которое гарантирует защиту их прав и интересов.

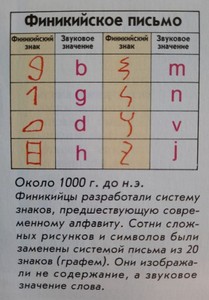

___В самые древние времена люди общались жестами, звуками, какими-то телодвижениями, но по мере роста сознания человечества возникла необходимость записывать передававшуюся устно информацию. И человечество начало вести записи, используя при этом:

___- наскальные рисунки;

___- таблички из глины и слоновой кости;[1]

___- пальмовые листы;

___- гладкую поверхность коры, ствол дерева;

___- утрамбованные песок, глину, стены и т.д.

___Люди попробовали даже деревянные таблички со слоем воска – его можно было стирать, а значит использовать табличку многократно. На Руси в качестве материалов для письма наряду с восковыми дощечками, использовались кожа и береста.

ВВЕДЕНИЕ

___Слово «документ» пришло в русский язык при Петре I, употреблялось хоть и редко, но означало «письменное свидетельство», при этом использовались термины «дело», «акт». В 1970 году термин «документ» был закреплен в Государственном стандарте России «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». В настоящее время термин «документ» закреплен в Федеральном законе от 29.12.1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». Термин «Документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения».[2]

___Работа с документами требует соблюдения определенных процедур – от момента его создания, пользования, применения и до хранения. В связи, с чем и появляется термин «делопроизводство», который расшифровывается как отрасль деятельности, обеспечивающей документирование и организацию работы с официальными документами.[3]

___Следует отметить, что при правильной организации ведения делопроизводства в значительной мере зависит надлежащее выполнение функций любых государственных органов и предприятий, а правильно оформленный документ – это залог защищенности прав и интересов субъектов правовых отношений. Это требование к документам не только современного общества, но и государств, существовавших в исторически древнем периоде.

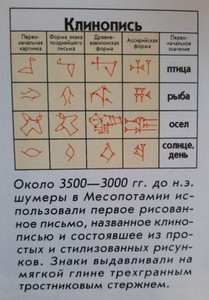

___Одна из первых материальных основ для книги, появившаяся, около 3500 лет до новой эры, в Месопотамии (Древнее Междуречье в западной Азии, в долине рек Тигр и Евфрат, впадающих в Персидский залив. География современной Сирии и Ирака.). Производные материалы глина и керамика «туппум». Древние народы – шумеры и аккадцы, включая и их потомков вавилонян и ассирийцев, лепили глиняные плошки и на сырой поверхности писали трехгранными палочками, выдавливая клинообразные знаки. Таблички высушивались на солнце или обжигались в огне. Затем готовые таблички одного содержания укладывались в определенном порядке в деревянные ящики для хранения. Достоинством этого духовного материала были его дешевизна, простота и доступность. Клинопись – наиболее раннее из известных систем письма. Разделяют более десятка языков и диалектов: шумерский, эламский, хурритский, аккадский, урартский, древнеперсидский, ханаанский и др. Месопотамия – одна из великих цивилизаций Древнего мира наряду с Египтом, возникла в середине четвертого тысячелетия до н.э., и угасла в начале нашей эры.

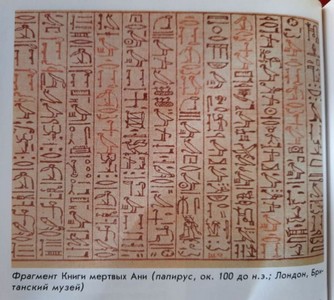

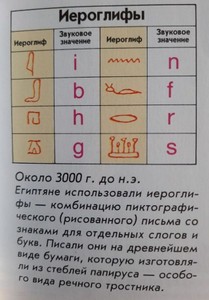

___История считает папирус прародителем бумаги. Он как писчий материал был распространен в Египте, а позднее и на всем пространстве античного мира. Для изготовления папируса использовалось одноимённое водно-болотное растение «papirus», принадлежащее семейству осоковые. Был в употреблении с третьего тысячелетия до н.э. до двенадцатого века, вплоть до вытеснения его бумагой.[4] У папируса был серьезный недостаток в качестве материала для письма: он был не очень прочным. Он ухудшался во влажной среде и становился очень хрупким при хранении в слишком сухой среде. Растение папирус еще в глубокой древности стало символом Нижнего Египта. Упоминания о нем в ассирийских текстах II тысячелетия до н.э. встречаются в Сирии и Месопотамии. В архаическую эпоху в Египте, как и в Древнем Китае, использовали для письма кисточку. В греко-римскую эпоху для письма стали употреблять тростник. Чернила в Древнем Египте изготавливали из сажи, замешанные на гуммарабике. Со времени вторжения арабов в Египет в 634 году, возделывание папируса приходит в совершенный упадок и вывоз его в Европу прекращается. Со второй половины VII века документы на папирусе очень редки.

___Пергамент

___Бумагу люди придумали через четыре тысячи лет после изобретения папируса и пергамента. Примерно во II веке до н.э. – в Малой Азии в городе Пергаме (сейчас - Бергама, Турция), начали изготавливать пергамент. Причина в том, что для создания библиотеки понадобилось много папируса, а правивший в то время Египтом Птолемей V запретил его вывозить. Пергамент изготавливали из телячьей, бараньей, козлиной и воловьей кожи, которую обрабатывали с обеих сторон. Материал получался более практичный чем папирус, двусторонний, эластичный и прочный. Его было гораздо удобнее и проще хранить, а листы можно было обрезать под единый формат. Правда был недостаток – дороговизна из-за трудоемкости процесса и ограниченного количества и высокой стоимости сырья (шкур).

___Бумага

___Изобретение бумаги можно считать одним из самых значимых событий в развитии цивилизации. Ее появление стало основой широкого распространения письменности. Настоящим началом истории изготовления бумаги принято считать 105 год н.э., а ее родиной Китай. В то время документы в Китае писались на бамбуке или костях животных. Они были тяжелыми и неудобными для перевозки, поэтому появилась необходимость придумать что-нибудь более легкое. Существует легенда, что идею Цай Лунь «подсказали» бумажные осы, строящие гнезда из бумаги, которую делают сами, пережевывая и смачивая клейкой слюной волокна древесины. Он использовал древесную золу, пеньку, волокна тутового дерева и старые тряпки. В течении времени процесс приобрел форму производства и бумагу изготавливали на водяных мельницах, но перед просушкой на солнце клали под мощный пресс, чтобы чернила в дальнейшем на листах не расплывались, в чаны с бумажным сырьем добавляли клей. Способ изготовления бумаги на протяжении многих веков Поднебесная держала в строжайшем секрете. Но постепенно ее производство распространилось по всему миру, вытесняя папирус и пергамент.

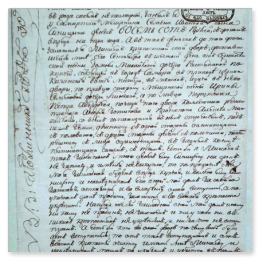

___Берестяная грамота

___Существование берестяной письменности на Руси было известно и до обнаружения грамот археологами. В обители Св. Сергия Радонежского «… самые книги не на хартиях писаху, а на берестех». Сохранилось немало старообрядческих документов, даже целых книг, писанных на специально обработанной (расслоенной) бересте (XVII – XIX вв.). Все эти рукописи выполнены чернилами. Берестяные грамоты обнаруженные в Великом Новгороде и в Пскове, благодаря природным условиям, хорошо сохранились.[5] Писала – заостренные металлические и костяные стержни, для писания на мягкой поверхности (воске, бересте и т.д.). Самые ранние берестяные грамоты датированы XII веком. Найдено боле тысячи берестяных грамот, они обнаруживались при раскопках в Смоленске, Витебске, Старой Руссе, Твери, на Красной Площади, в Кремле и других местах. Берестяные грамоты свидетельствуют о широком распространении грамотности в Древней Руси, о том, что граждане обучались азбуке с детства и сами писали свои письма близким, вели деловую переписку. Тем не менее, уместна была при этом и фигура писца, записывавшего под диктовку и служившего затем в роли посыльного.

___Перо

___Когда для письма стали применяться чернила, то вместо всяких палочек и стилосов, потребовался какой-то новый инструмент. В восточных странах стали писать «каламом» пустотелой тростинкой. Кончик у нее расщеплялся, и по нему постепенно стекали чернила. Эта тростинка по своему устройству уже напоминала наше перо. В течении нескольких сот лет «калам» оставлял на пергаменте, папирусе и бумаге египетские иероглифы, греческие и латинские буквы, арабскую вязь, но на смену ему пришло упругое гусиное перо с косым срезом и расщепленным концом. Им писали Коперник и Гарибальди, Шекспир и Ломоносов, Жан-Жак Руссо и Пушкин. Затем появились металлические перья. Есть сведения о практическом употреблении металлических перьев и в XV столетии, то есть в начале книгопечатания. Первый патент на узаконенное производство металлических перьев выдан в 1717 году в Голландии. Металлические перья были очень дорогие. Они считались роскошью, нередко украшались алмазами, рубинами, бриллиантами и другими драгоценными камнями. Эта роскошь была доступна лишь аристократии, богачам, и поэтому дешевое гусиное перо долгое время соперничало с металлическим.

___Чернила

___Как только у человека возникла необходимость что-то писать, сохранить для потомков – появились особые составы для письма. В Египте для этих целей использовали золу от сжигания корней папируса, которую соединяли с раствором камеди – клейкого густого сока акации, вишни или обыкновенной сажи. Красные чернила считались в Древнем Риме священным цветом и ими писал император. На Востоке предпочитали писать, точнее рисовать иероглифы – кисточкой. Профессиональные византийские переписчики иногда тоже использовали для чернил золото и серебро. Широко применялись чернила каштановые (из отвара кожуры зеленых каштанов), из спелых ягод бузины и кожуры грецких орехов, даже из черники. В 1885 году появились ализариновые чернила цвет сине-зеленый. На бумаге они выглядели черным цветом. Это достигалось с помощью краппа – продукта особой обработки корней восточного растения – марены. Чернила для слепых, оставляющих определенный рельеф на бумаге. Чернила придуманные монахами для тайной переписки, чернила для тайнописи. На Руси в селах для чернил шла бузина, также использовали и дубовые орешки разминая их в ступе. В XV веке писцы изготавливали чернила «…из доброго кваса и кислых щей на ржавом железе настоянных…». Самый древний русский рецепт чернил - сажа с камедью (вишневым клеем), разведенная на обыкновенной воде. Недаром гласит пословица: «Что написано пером, не вырубишь топором».

___Печати

___Римляне никогда не пользовались печатью, как средством удостоверения подписей, и употребляли ее единственно для предохранения документа от подлога.[6] Процесс приложения печати совершался следующим образом: документ свертывался в трубочку или складывался в квадратную форму, обертывался в холст, прошнуровывался ниткой, концы которой в том месте, где они сходились с оберткой, скреплялись посредством куска воска, и на нем прикладывалась печать. Таким образом, печати находились или на обертке, или на оборотной стороне документа. Вскрытие документа всегда производилось после подтверждения подлинности печати. Чтобы придать документу значение публичного акта он регистрировался в судебном учреждении и вписывался в специальный протокол этого ведомства. Такой процедуре обязательно подвергались следующие акты: дарение на значительную сумму, распоряжение последней воли, завещание, совершенное вне суда. Лишь в средние века, печать стала носить иной смысл - как средство утверждения, удостоверения документа.

___Римляне никогда не пользовались печатью, как средством удостоверения подписей, и употребляли ее единственно для предохранения документа от подлога.[6] Процесс приложения печати совершался следующим образом: документ свертывался в трубочку или складывался в квадратную форму, обертывался в холст, прошнуровывался ниткой, концы которой в том месте, где они сходились с оберткой, скреплялись посредством куска воска, и на нем прикладывалась печать. Таким образом, печати находились или на обертке, или на оборотной стороне документа. Вскрытие документа всегда производилось после подтверждения подлинности печати. Чтобы придать документу значение публичного акта он регистрировался в судебном учреждении и вписывался в специальный протокол этого ведомства. Такой процедуре обязательно подвергались следующие акты: дарение на значительную сумму, распоряжение последней воли, завещание, совершенное вне суда. Лишь в средние века, печать стала носить иной смысл - как средство утверждения, удостоверения документа.___Начиная с XIII века замечается особая сложность эмблем, тонкость и изящество в отделке печатей, что объясняется желанием предотвратить подделку.

___В Древней Руси, печать имела более важное значение, чем теперь. До времен Петра I, считалось несовместимым с достоинством государя подписывать своею рукою грамоты. Даже те государи, какие выучены были писать, как например, Алексей Михайлович и Федор Алексеевич - не ставили подписей под грамотами. В виду этого, подвешивание золотой, серебряной, свинцовой или даже восковой печати было актом утверждения подлинности того или иного документа.

___Статья 11 Основ законодательства РФ о нотариате:

___Нотариус имеет личную печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, указанием фамилии, инициалов, должности нотариуса и места его нахождения или наименования государственной нотариальной конторы, штампы удостоверительных надписей, личные бланки или бланки государственной нотариальной конторы.[7]

___Подписи

___Во многих древних документах в местах подписей сторон, свидетелей и других лиц, находятся различные знаки разнообразной формы: знак креста, иногда в начале подписи, иногда в конце, иногда и в начале, и в конце. Чаще встречается обыкновенный крест «+», но иногда – Андреевский « Х », иногда в форме звезды « * », а иногда крест с точками : + :, и т.д. При неграмотности контрагентов знак креста, собственноручно проставленного на документах, заменяет собою их подпись.[8]

___Летоисчисление

___В 313 году по Рождеству Христова, вместо ранее употреблявшегося исчисление лет от построения Рима, что приводило к неразберихе в датировании документов. Например на Востоке на актах устанавливалось время от построения городов, царствования владык, императоров, или от начала действия закона (индикта) и т.д.

___С 1 января 1700 года, по указу Петра I, все документы стали датироваться по летосчислению от Рождества Христова, тогда как ранее летоисчисление велось от сотворения мира.

___Гербовая бумага

___(Слово о полку Игореве)

___23 января 1699 года издан царский Указ: «Чтобы впредь во всех крепостных делах между всяких чинов людьми споров, от ябедников и составщиков воровских, никаких составов и продаж и волокит никому не было, держать в Москве и во всех приказах и в городах и в 0пригородных и волостях, где приказные избы есть, бумагу под гербом его великого Государя Московского государства…».[9] В Указе говорилось и о том, для чего вводится гербовая бумага – «для пополнения своей, Великого Государя казны». Цена на новую российскую бумагу была разной и зависела от суммы, на которую заключалась та или иная сделка. В 1720 году в государственную казну от продажи гербовой бумаги поступило 19898 р.41 к. С 1780 по 1797 годы казна уже имела чистого дохода от гербовой бумаги до 150 000 р. - ежегодно. С каждым годом пошлинные сборы с гербовой бумаги увеличивались. Так в 1810 году эта сумма составила 1 575 000 р., а в 1859 году она выросла до 14 000 000 р.

___Бумага выпускалась трех разборов. Лист гербовой бумаги с клеймом с изображением большого орла должен был стоить 10 копеек. С изображением среднего орла – 1 копейку, и с изображением малого орла – 0,5 копейки. Дополнительные Указы царя дифференцировали бумагу 1 разбора и вводили правые клейма достоинством в 25 копеек (для сделок от 1000 до 10 000 рублей и 50 копеек (для сделок свыше 10 000 рублей).

___Петр I, четко определил, для чего должно было использовать гербовую бумагу 1 разряда – для документов на продажу земель, товаров, зданий, крепостных людей, а также для оформления больших денежных займов на сумму больше 50 рублей.

___Бумага 2 разряда, предназначалась для таких же документов и денежных займов, но на сумму до 50 рублей. Бумагу 2 разряда, можно было использовать для подачи разных прошений, например «челобитных» и выписок из судебных дел. Учитывая объем делопроизводства, гербовые листы приходилось экономить.

___В допетровской Руси бумажный лист разрывался вдоль, а не складывался поперек, как это делаем мы сейчас, и разорванный лист образовывал 2 «склейки» столбца, а сам документ имел форму свитка. Первые гербовые бумаги штамповали вторым разрядом и продавали для разреза на столбцы. В 1700 году Петр I, решил, что такие свитки очень неудобные в использовании и неэкономичны, поэтому ввел перевод делопроизводства со столбцов в тетради. Специально для гербовой бумаги вышел иной Указ 10 марта 1702 года «…в Приказ всякие дела писать на гербовой листовой бумаге в тетрадях, а по прежнему обыкновению на столбцах не писать, для того, чтобы в Приказах все челобитчиковы дела были в переплете в книгах, а не в столбцах…». Однако даже при экономном расходе бумаги подчас не хватало, и в 1719 году было решено при ее отсутствии писать на обыкновенных бумажных листах. В этих случаях правительственные учреждения, заверявшие сделку, обязаны были ставить на бумаге штемпель с указанием, что соответствующий гербовый сбор взыскан. Отсюда и ведет свое начало поговорка «за неимением гербовой пишут и на простой», что означает – «за неимением лучшего довольствуются тем, что есть». Заведывание гербовым сбором переходило от одного учреждения к другому до 1811 года, когда им стало заниматься Министерство финансов Российской Империи. Просуществовали гербовые бумаги в России ровно 175 лет до 1874 года, когда им на смену пришли гербовые марки, что обходилось государству значительно дешевле.

Используемая литература:

[1] Византийская книга эпарха. М., 1962. Еременко А.А. с. 118

[2] Федеральный Закон от 29.12.1994 г., № 77-ФЗ. Собрание законодательства РФ 02.01.1995 г.№ 1 с. 1 «Об обязательном экземпляре документа»

[3] Делопроизводство. Учебник для вузов. Кузнецова Т.В., Санкина Л.В. и др. М. Юнити-Дана , 2001, с.359[4] Исторические хроники российского нотариата. М. РИА «Внешторгиздат». 2003. Автор Лившиц Б.И.с.25

[5] Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М., 1949, с.338, Марасинова Л.М. Новые псковские грамоты XIV-XV вв. 1966, с.154, Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота. Псков 1997, с.120, Псковская судная грамота. Исследование. СПБ «Петролис», 2011, Палеографические наблюдения над списками псковской судной грамоты.

[6] Исторические хроники российского нотариата. М. РИА «Внешторгиздат». 2003. Автор Лившиц Б.И.с.25.

[7] Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. В редакции ФЗ от 31.12.2013 № 379-ФЗ ст. 11.

[8] История нотариата. Н.Ляпидевский. Серия золотые страницы российского нотариата. М.1875. т.1. с.46.

[9] Двадцать лет спустя. С-П. 2013, Нотариальная палата Санкт-Петербурга. С.28.[10] Хроника мировой культуры. М. 2001. С.49.

[11] Краткое описание Египетской купчей крепости, писанной в городе Птолемаиде, за 104 г. До Р.Х. «Сын отечества» СПБ.1822. № 78 с. 71-73. Исторические хроники нотариата московской области. 2008. Лившиц Б.И. с.8-9.[12] Исторические хроники нотариата московской области. 2008. Лившиц Б.И. с.8-9. Копия документа.

[13] История нотариата. Н. Ляпидевский. М. 1875. с.6.

[14] История нотариата. Н. Ляпидевский. М. 1875. с. 12.

[15] История нотариата. Н. Ляпидевский. М. 1875. с. 20.[16] История нотариата. Н. Ляпидевский. М. 1875. С. 120.

[17] Исторические хроники нотариата московской области. 2008. Лившиц Б.И. с. 12-14. Договор русских с греками.

[18] Исторические хроники нотариата московской области. 2008. Лившиц Б.И. с. 29. [19] Исторические хроники нотариата московской области. 2008. Лившиц Б.И. с. 30.

[20] Подьячие Ивановской площади. М. Злотников. Петроград. 1916. С.63.

[21] Нотариат Санкт-Петербурга. Книга первая. Серия Золотые страницы российского нотариата. М. 2003. С. 85.

[22] Нотариальная палата Санкт-Петербурга. С-П.2013. с.29.

[23] Нотариат Санкт-Петербурга. Книга 1. М. 2003. Серия Золотые страницы российского нотариата. Указ об устройстве крепостных дел в России от 30 января 1701 года. С.94.[24] Курс русской истории. В.Ключевский. М. 1873. С.77.

[25] Исторические хроники российского нотариата. М. 2003. С.165.

[26] Нотариальная палата Санкт-Петербурга. С-П. 2013. С.29.