II. ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ НОТАРИАТА И ЕГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

___Материал по разделу готовила:

___Помощник нотариуса Пономарева Е.А.

II. ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ НОТАРИАТА И ЕГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

___НОТАРИАТ, как правовой институт, уходит своими корнями в глубокую старину древности. Еще в столице Египта – Александрии, в эпоху древних философов Гомера, Сосифия, Ликофрона, Филиска, Сосифана, в III веке до новой эры существовала «общегосударственная нотариальная служба», об этом свидетельствуют древние документы.[10] Подтверждением этому служат много исследованные древние документы, в том числе и уникальный Договор «Египетской купчей крепости, написанный греческой скорописью в городе Птолемаиде за 104 года до Рождества Христова».[11] Документ состоит из трех разделов. Первый - описывает время продажи с перечислением имен царствующих и священнослужителей, а также должностного лица при этом деле. Следует отметить, что в те времена еще не было общепринятого лето-исчисления и дата фиксировалась по особым приметам, по разному, в этом случае указывается царствующий титул императора во времена правления которого совершался данный юридический акт. Второй раздел состоит из условий продажи. Третий, отражает совершение сделки и фиксирует ее свидетельствование в определенном учреждении. Предметом сделки является продажа участка земли жителями Птолемеиды, столичного города Верхнего Египта. Далее указаны продавцы – двое мужчин и две женщины, подробно описаны их приметы, и их ремесло. Также указана характеристика продаваемого земельного участка, его размеры и ориентиры в городе. Затем следует описание покупателей и цена.[12]

___ДРЕВНЕЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО нотариата развивалось и совершенствовалось вместе с правовой наукой, поступательно совершенствуя «нотариальный акт», который составлялся в соответствии с определенным протоколом ведения и оформления документа. Так, древний нотариус, составляя документ – Акт, начиная его с указания года правления императора, консула и далее по принятой процедуре оформления документа. Или в случае, составления акта с участием неграмотных или малограмотных лиц, участвовали два табеллиона, один из которых подписывался за неграмотного, а другой заверял акт.

___В Древнем Риме, подготовкой официальных юридические документов в судах занимались официальные лица – юрисконсульты (эпоха республики и начало империи). Рядом с ними существовала другая группа «специалистов» в лице простых писцов – шрибае (scribae) и эксцепторес (exceptores et notarii). Они различаются между собой тем, что шрибае состояли на государственной службе при магистратах,[13] а эксцепторес – служили у частных лиц. Для своего письма они применяли особые стенографические знаки – нотае (notae). На должность служилых писцов – шрибае могли попасть лишь римские граждане, и при том, не лишенные гражданских прав. Должность шрибае была пожизненною, могла продаваться достойному. Они могли набирать себе помощников и учеников. Изготавливали публичные документы, вели общественные счета, делали выписки и копии документов, на них лежала и обязанность хранения этих документов. Шрибае, получали из государственного казначейства жалованье – по годно. За хорошую, безупречную службу, они получали и награды – золотой перстень, коня, ценную вещь и прочее. Они занимали в обществе высокое положение и пользовались уважением граждан.

___Другой разряд лиц, занимающихся письменным изложением правового материала, составляли писцы, находящиеся на службе у частных лиц. Это были, либо свободные граждане по найму, либо рабы. Писцы из рабов в источниках назывались нотарии (notarii).[14] Это самый многочисленный класс частных писцов.

___Стенография была даже учебным предметом в специальных школах VI столетия. Эту технику письма применяли и древние философы: Плутарх, Цицерон, Светоний. Церковные нотариусы стенографировали епископские беседы с народом, поучения и прения епископов в соборах, в церковных документах они именуются – нотарии (notarii). Из анализа видно, что существовало 2 разряда лиц, занимавшихся письменным изложением документов – это писцы, состоящие на государственной службе и писцы, состоящие на службе у частных лиц. Но был еще один разряд лиц, которые не состояли ни на какой государственной службе, но их деятельность находилась под контролем государства, - это табеллионы (tabelliones).[15] Они как и юрисконсульты и адвокаты, находились под контролем проконсула т.е. государства, и за вознаграждение готовили юридические документы. В документах времен Диоклитиана (IV век н.э.), устанавливается такса вознаграждения табеллионам за составление документов по числу строк. Они готовили документы в своих конторах, располагавшихся в доступных и публичных местах, на городских площадях. Обладали определенным статусом, имели помощников, учеников и клерков. В крайнем случае могли совершать документы вне помещения своей конторы, на дому. В IX веке табеллионы объединены в специальные корпорации по городам, их должности утверждаются префектом города. Под страхом тяжкого уголовного наказания им запрещалось совершать недозволенные законом сделки. За нарушение закона они подвергались конфискации всего имущества, могли быть сосланы, разорены. Сделки оформлялись следующим порядком: табеллион составлял документ в присутствии сторон и свидетелей. Знакомил всех с содержанием написанного, и в случае их согласия готовил текст в окончательном виде. Документ вначале подписывали стороны и свидетели, и только потом предоставлялась подпись самого табеллиона, которая удостоверяла подлинность самого документа.

___Наряду с табеллионами, действующими в светской жизни, в течении длительного исторического периода в церковной деятельности, параллельно, значительно быстрее и интенсивнее развивался свой институт нотариата, который по статусу стоял значительно выше светского. Церковные нотариусы из патриаршей канцелярии, нередко, поднимались до епископов, и даже избирались в папы. Со временем, организовав нотариат как учреждение, церковь выводит его из-под своего управления в область светской жизни. Николай Ляпидевский, в своих исследованиях указывает …«В то время как в светской области нотариат окончательно устанавливается в качестве государственной должности лишь в половине XI века, в церковной сфере это совершилось в половине VIII века, таким образом церковный нотариат на три века опередил развитие светского».[16] Класс нотариусов нередко подразделялся на епископских, синьоральных и городских нотариусов.

___Эти созданные и работавшие в Древнем Риме юридические структуры, в дальнейшем и стали про-родителем, того института, который получил в дальнейшем широкую организацию и новое имя – НОТАРИАТ.

___ДРЕВНЕРУССКИЙ НОТАРИАТ

___Большинство государств Западной Европы унаследовали римскую нотариальную традицию.

___Российский нотариат прошел в своей эволюции несколько этапов развития.

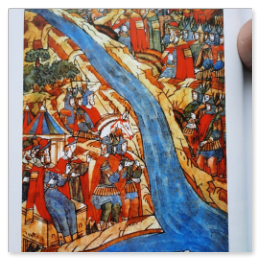

___Говоря о древнем нотариате, мы не можем рассматривать его без исследования документов древнего русского права. Известно, что Князь Олег со своими воинами дошел до стен Царьграда, на вратах которого Вещий Князь и прибил свой щит, для напоминания грекам и впредь о русском оружии. Заключенный им в 911 году Мирный Договор с греками, свидетельствует о том, что русские не были дикими варварами, а знали святость чести и имели свои законы, утверждавшие личную безопасность, собственность, право наследия, силу завещаний, вели внутреннюю и внешнюю торговлю.[17]

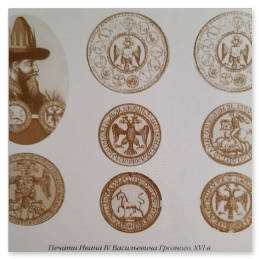

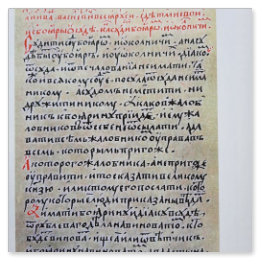

___Идет время, русское право живет и развивается, нотариальный правовой институт занимает свое положение в системе взаимоотношений. Свидетельством тому, служат многие документы русских князей и русской знати XIV столетия. Некоторые из них, представляют особый интерес для исследований. К примеру: Грамота Иоанна Калиты «... идя в орду, никим не нужен, целым своим умом, в своем здравьи, дает ряд сынам своим и княгине своей».[18] Не зная, придется ли вернуться из Орды живым, Калита написал свою первую, а затем и вторую духовную и «душевную грамоту», в которой оставивши Москву в общем владении, разделил свои земли, по обычаю тогдашних князей, между тремя своими сыновьями и женою. Деля свои вещи между сыновьями, дочерями и супругой – княгиней Оленой. Великий князь подробно в своих завещательных грамотах перечисляет свой скарб по части посуды, украшений и носильной одежды. В список включены разные вещи: «… и чаши золотые с жемчугом, и блюда, и блюдца, и золотые с каменьями, и серебрянные без украшений, и ковши, и чары, и чепи, и пояса с жемчугом, и каменья, и сердоличные, и на червчатом шелку, и царевские, и фрижские, и шапки золотые, и бармы, и ожерелья, и кожухи червлены жемчужный, и …», кроме этого в обоих завещаниях делаются вклады церкви, и в монастыри на помин души, и далее «... серебряные пояса раздать попьям». Одна из грамот писана дьяком Костромой. У грамот сохранились две хорошей работы серебряные вислые печати. Восьмигранной формы печати Иоанна Калиты имеют на одной стороне изображение Христа Спасителя, одной рукой благославляющего, на другой – держащего евангелие. На оборотной стороне изображен патрон великого князя – Иоанн Предтеча, дающий правой рукой благословение, а левой – держащий скрижаль или таблицу. Надпись на этой стороне печати: «Печать великого князя Ивана».[19]

___В древности на Руси частные акты писались в форме грамот, кабал, записей, памятей и пр. Поскольку грамотные были не все, то эти акты писались людьми грамотными, хотя и не уполномоченными для того особой властью. Так, под влиянием потребности и опыта, на Руси сложился свой, очень своеобразный процесс укрепления прав на имущество. Важное место в этом процессе было отведено сословию площадных подьячих.

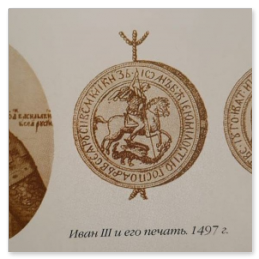

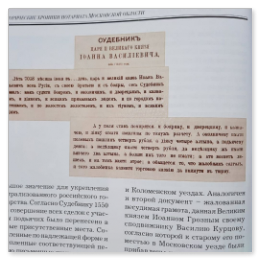

___СУДЕБНИК 1497 года

___В 1497 году в ходе важных государственных и политических преобразований на Руси был обнародован Судебник Великого князя Иоанна III Васильевича. К этому времени в состав Московского государства вошли Новгород, Псков, Тверское и Смоленское княжества. Русь стала одним из крупнейших государств Европы. В Судебник вошли разделы регулирующие отношения в уголовном, гражданском, земельном праве, также положения касающиеся наследственных отношений и др. Судебник 1497 года – первый российский памятник законодательства вобравший в себя «Русскую Правду» Ярослава Мудрого, Псковскую судебную грамоту и другие великокняжеские уставы и грамоты. На русских землях было впервые законодательно утверждено заключение сделок в письменной форме. При совершении сделок по отчуждению имущества присутствовали свидетели, а сами сделки регистрировались в специальных «записных книгах» и за их совершение взималась плата. К таким актам относились закладные, купчие, меновые, рядные, отпускные и др. Этот период времени можно отнести к древнему русскому нотариату. Знающими на Руси письмо, являлись преимущественно: духовенство, церковники и приказные люди – дьяки, их помощники подьячие, писцы, писчики. Этот период характерен ограничением свободы перехода крестьян от владельца к новому владельцу всего одним днем в году. До этого, в конце осени, когда все работы в поле были закончены, крестьяне могли переходить, переезжать из одной местности в другую в течении двух недель, в период времени - до и после Юрьева дня. Теперь же закрепощение крестьян усиливается и остается лишь один день, в связи с этим и появилась горькая присказка: «Вот тебе бабушка и Юрьев день!». В дальнейшем, Соборным Уложением 1649 года было полностью запрещено крестьянам переходить от одного хозяина к другому, что привело к окончательному, полному закрепощению крестьян.

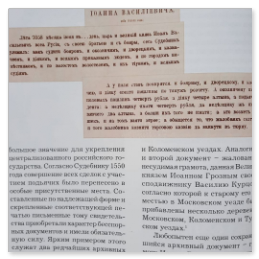

___СУДЕБНИК 1550 года.

___В январе 1547 года Иоанн IV Васильевич, прозванный в народе Грозным, венчается на царство, при этом он объявляет, что намерен быть не просто великим князем, а царем, полновластным хозяином и правителем государства. Успешно проводит целый ряд реформ, в том числе земскую, создано стрелецкое войско, расширены границы царства, присоединены к Руси Казанское и Астраханское царства, Сибирь, расширены границы на западе. В этот период времени все договоры совершаются «на письме». Введен новый свод правовых законодательных актов - Судебник 1550 года, который утвержден первым в России Земским собором. Он кодифицировал нормы российского права. Теперь совершение всех сделок с участием подьячих переносится в особые присутственные места.

___СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 год.

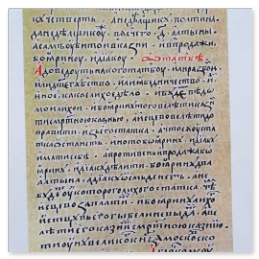

___С 7 февраля 1613 года началось на Руси 300-летнее царствование Романовых. Именно им, правителям Государства Российского, было суждено продолжить строительство российского нотариального института и завершить его «Нотариальным Положением» 1866 года. Новая династия унаследовала от Рюриковичей довольно громоздкую систему управления. При содействии земских соборов, первому из Романовых, пришлось почти заново отстраивать развалившийся механизм государственного управления. Царь Михаил Федорович начал восстановление государственного управления с возрождения приказной системы. Приказы, как орган управления, появились на Руси на рубеже XV- XVI веков. При новом царе Приказная система управления государством получила новый расцвет. Самым значительным из них был Разрядный – ведавший военными делами государства, служилыми людьми и управлением границей. Посольский Приказ - занимался внешней политикой и дипломатическими вопросами. Поместный – обеспечивал дворян за службу землей и контролировал земельную собственность. Холопий приказ – стоял на страже имущественных интересов дворян, регулировал их права и взаимоотношения с зависимыми людьми. Было около двух десятков Приказов и каждый из них нуждался в новой законодательной базе. В царствование Алексея Михайловича был составлен кодекс законов Российского государства - Соборное Уложение 1649 года, принятое Земским собором. Теперь, совершение частноправовых актов стало упорядоченным и было передано площадным подьячим (до конца XVII века). Они как люди грамотные, не находящиеся на государственной службе, в качестве промысла за определенную плату составляли разного рода документы, т.е. «кормились пером». Площадными назывались по месту своей работы – площади, потому, что их конторы размещались на площадях. История деятельности площадных подьячих продолжалась до периода реформ при Петре I. Соборное Уложение теперь отличало значение площадного акта от домашнего. Сделки различались на крупные и мелкие: закладные, заемные, данные кабалы, вотчинные и дворовые купчие и иные. Теперь всем церковным дьячкам было запрещено писать какие бы то ни было акты, «…а буде с сего выше писанного числа они дьячки учнут какие крепости писать и челобитные, им тем крепостем не верить и челобитен не писать же».[20]

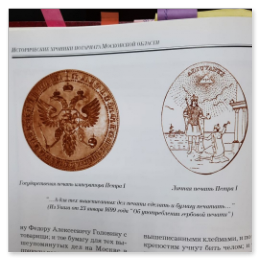

___Текст документов писался на узких полосках бумаги (шириной 15-17 см.) на одной стороне, оборотная сторона использовалась для проставления помет, резолюций, написания адреса. Если текст занимал несколько листов, их склеивали по узкому краю в ленту, иногда очень большой длины, к примеру: Судебное Уложения 1649 года, имело длину около 309 метров, которая скатывалась в свиток, получивший название «столбец». Поэтому и система делопроизводства этого периода называется «столбцовой». Если документ состоял из нескольких склеенных листов, дьяк проставлял свою подпись (называемую «припись») по слогам на оборотной стороне документа по всем местам склейки листов так, чтобы буквы захватывали оба конца склеенных листов. Место склеивания листов называли «состав». Такой способ оформления (подписания) обеспечивал охрану документов и затруднял их фальсификацию. Удостоверение документа было весьма своеобразным. Ни царь, ни бояре свои подписи на документах не ставили. Официальные документы могли удостоверяться печатью. В этот период применялись две государственные печати – большая и малая. В XVII веке, существовал Печатный Приказ, ведавший приложением печати. Содержание документов периода приказного нотариального делопроизводства представлял сплошной текст, реквизиты из него практически не выделялись, однако в зависимости от вида документа они располагались в строго определенной последовательности. Иногда в самом тексте документа называли его вид: «Как сия грамота к вам придет…» или «Царь государь указал…, а бояре приговорили…». Сложившиеся правила составления и оформления документов, придававшие им устойчивую форму, привели к появлению «образцовых книг», включавших образцы некоторых видов документов. При этом в приказах сложились определенные правила формирования документов в дела: документы склеивались в столбцы, в которых отражалось последовательное «делопроизводство» по конкретному вопросу. Такие столбцы начинались инициативным документом (челобитной, памятью и т.п.), за которым следовали, как правило, в хронологическом порядке другие документы, возникшие в ходе рассмотрения данного дела (распросные речи, сказки, выписки и др.). При этом применялась «столбцовая техника делопроизводства». Наряду с таким видом техники делопроизводства, применялась и книжная форма делопроизводства. Ветхие столбцы переписывались в тетради. В делопроизводстве Приказов зарождается организация архивов. Появляется описание и учет документов. Начинают составляться описи документов. Особенностью делопроизводства Приказов, являлось то, что оно не регулировалось законодательством, а основывалось на традициях, обычаях, передаваемых из поколения в поколение приказными служилыми людьми. Судебником 1550 года и Соборным Уложением 1649 года, усиливается законодательная деятельность государства. Устанавливается, необходимый для делопроизводства, законодательный порядок деятельности судебных органов, регламентируется состав документов, правила оформления документов, порядок их рассмотрения, устанавливается ответственность должностных лиц за недобросовестную работу с документами и меру ответственности за допущенные нарушения.

___Написанные площадными подьячими акты заносились в книги соответствующего приказа, где с них взималась пошлина, после этого крепости предъявлялись в Печатный приказ, где к ним прикладывалась государственная печать. Таким образом Приказ делался хранилищем документов и сведений о владельцах недвижимой собственности.

___РУССКИЙ НОТАРИАТ

Будучи великим реформатором, Петр I за период 36 летнего царствования, оставил потомкам более 300 законодательных актов, написанных либо самим Петром, либо под его непосредственным руководством. Еще в начале своего совместного царствования с Софьей Алексеевной и Иоанном Алексеевичем, предпринимаются первые шаги, касающиеся будущего российского нотариата. Так, 7 февраля 1684 года «состоялся боярский приговор о том, что в Поместном приказе без особого допроса, записывать лишь такие крепости, которые будут подписаны самими продавцами, или же относительно которых не будут заявлено ни с чьей стороны споров». Кроме того, 16 марта 1686 года, было разъяснено, что «на подлинных крепостях необходимо каждый раз подписывать год, месяц и число, когда по оным земли межованы».[21]

___Также, 23 января 1699 года, был обнародован Указ Петра Великого об употреблении гербовой бумаги для писания крепостей – «для пополнения государственной казны и для укрепления во всех делах крепостей».

___Указом от 9 декабря 1699 года, площадным подьячим запрещалось писать крепости, а позднее 1 января 1700 года за ними было закреплено право писать челобитные. Этим же указом вместо послухов были учреждены свидетели, которых следовало выбирать из «людей знатных и добрых».

___30 января 1701 года последовал новый указ о коренном переустройстве крепостного письма. При этом выражалась критика работы Приказов: волокита дел, взяточничество, медлительность, неумение писать крепости, выбор в свидетели случайных неизвестных людей, которых в случае спора невозможно было найти. Этим указом были упразднены площадные подьячие, а их место заняли крепостные писцы. Был учрежден новый институт - Крепостных Дел. Теперь, крепостных дел подьячие (писцы) и надсмотрщики, состояли на государственной службе, получали жалованье, при назначении приводились к присяге и представляли поручные записи на случай материальной ответственности, в том числе отрешались от должности. Дисциплине среди крепостных дел Петр I придавал особое значение, за нарушение правил применялись жестокие наказания. Изобличения таких «неправдивцев», карались вплоть до смертной казни, иногда она заменялась наказанием кнутом и отставкой от крепостных дел. Они находились в ведении Оружейной палаты, туда же поступала и вся пошлина от письма крепостей, сборы пошлин с частных актов и челобитных.[23]

___В нотариальном делопроизводстве также произошли значительные изменения. Под страхом недействительности сделки теперь следовало писать все крепости на гербовой бумаге. Писались аккуратным разборчивым почерком без приписок и поправок. Документы теперь приобретали другой вид: они писались на листах, в отличие от того как это делалось раньше на свитках; на каждом документе появилась удостоверительная надпись надсмотрщика; нужно было указывать год, месяц, число, не употребляя устаревшей формулы «Се аз…»; изменился и порядок адресования: документы должны были адресовываться в конкретные учреждения; должны были присутствовать и подписи свидетелей и данные о писце и подьячем; свидетели помимо своих фамилий должны были указывать должность и чин; все строки в акте заполнялись полностью без оставления пустых мест; указывалось количество взятых пошлин; завершался документ подписями сторон и указанием, где и кем составлен; а позже и печать.

___Порядок совершения актов писцами и надсмотрщиками оставался прежним. Составленные писцами акты вносились в «докладную книгу», которая поступала на рассмотрение судебного присутствия. Судья, удостоверившись в «самоличности совершающих данный акт» и в правах продавца и залогодателя (покупателя), а также убедившись в законности условий сделки, налагал резолюцию на акте: «совершить по закону» и возвращал его надсмотрщику. После этого надсмотрщик дословно вносил акт в крепостную книгу. С этого момента крепостной акт приобретал силу документа, являющегося неоспоримым доказательством в суде. При этом составленному документу требовалось придать публичность – направить объявление о совершении акта в Санкт-Петербургскую и в Московскую типографии Правительствующего Сената для опубликования, а копию с тем объявлением представить в ту губернию и уезд, где находилось недвижимое имущество, ставшее предметом сделки.

___С 1719 года руководство крепостными делами переходит к новому управлению, новым правовым институтом – Юстиц-Коллегии. В ней была учреждена Крепостная контора, возглавляемая секретарем, ведавшая письмом крепостей. В виду того, что Юстиц-Коллегия постоянно пребывала в Москве, в Петербурге была создана Юстиц-Контора государственной Юстиц-Коллегии, штат которой был укомплектован крепостными писцами и надсмотрщиками. Юстиц-Коллегия просуществовала 56 лет и была ликвидирована лишь Екатериной II.[24]

___Так, созданная Петром I, новая система управления стала знаковым шагом в государственном строительстве. Теперь деятельность чиновников была конкретно отражена во многих законодательных актах. Так, в 1720 году Петром I, был издан Генеральный Регламент, который вобрал в себя многие положения бюрократической системы. Он установил: строгую подчиненность нижестоящих учреждений вышестоящим. Он возвел документ в самый высокий ранг. Все инстанции общаются между собой сверху вниз – письменно, документ приобретает особо-важное значение. Теперь определены конкретные обязанности исполнителей: секретаря, нотариуса, архивариуса, регистратора.[25]

___Петровские реформы, способствовали развитию торговли, как внутренней, так и внешней, что послужило развитию другой, параллельной ветви нотариата – публичного нотариата. Первым публичным нотариусом, 11 января 1725 года, определением Правительствующего Сената был назначен иноземец - прусский подданный Крестиан Корнилиус, приписанный к Коммерц-Коллегии, и именовавшийся - публичным нотариусом Петербургского порта.[26] В компетенцию Юстиц-Коллегии входило оформление отношений между иностранными и российскими коммерсантами. Утвержденный 16 мая 1629 года Вексельный устав впервые в законе упоминал должность публичного нотариуса и устанавливал его обязанности по протесту векселей в неплатеже и неприеме. В компетенцию публичного нотариуса входило следующее: совершение морских протестов; составление договоров между шкиперами и чужеземными купцами; составление всех сделок между иноземцами. Они находились в ведении двух органов управления: Коммерц-Коллегии и Главного Магистрата, которые назначали их на должности, выдавали им печати и шнуровые книги. Никакого общего положения о публичных нотариусах не существовало до 1831 года, когда было утверждено и стало законом «Положение о биржевых маклерах, гоф-маклерах, аукционистах, нотариусах, корабельных маклерах, диспашерах и о биржевом комитете надзора за благочинием биржевых собраний при С.-Петербургском порте». Положение предоставляло купечеству право выбирать из маклеров двух биржевых нотариусов, чем был ликвидирован конфликт между Министерством финансов и биржевым купечеством, выступившим против установленного в 1820 году порядка выбора нотариусов из чиновников, считавшихся на действительной службе. Его окончательное утверждение в должности производилось военным генерал-губернатором. Был установлен размер платы нотариусам за протест векселей и прочих обязательств, введен местный сбор в пользу города, в котором практиковал нотариус. На нужды нотариуса оставлялось 25% от собранных сумм, остальные деньги поступали в городскую думу. Публичные нотариусы и частные маклеры были вправе совершать все действия, кроме сделок по распоряжению недвижимым имуществом, которые находились в исключительной компетенции крепостных дел.

___При Екатерине II, в 1781 году, были учреждены особые должности публичных нотариусов и маклеров, которые избирались городскими и торговыми сословиями для совершения и засвидетельствования менее важных правовых актов, протестов векселей и других обязательств, а гражданско-правовые сделки совершались крепостным и явочным порядком при гражданских палатах и уездных судах особыми надсмотрщиками, под наблюдением сотрудников этих учреждений, а также публичными нотариусами.

___Некоторые дополнения к екатерининским законодательным актам были сделаны и в последующие годы.

___Таким образом, ко времени проведения реформы 14 апреля 1866 года нотариальные действия в России совершались крепостными делами при судах, публичными, биржевыми нотариусами и частными маклерами.

___В эпоху великих реформ XIX столетия, охватившие все отрасли общественной и государственной жизни России, преобразования получило и нотариальное дело. Вместе с новым Судебным уставом было выработано и «Положение о нотариальной части». Отделив нотариальную часть от судебной, законодатель создал самостоятельный институт с важнейшим, обширным и независимым кругом действий. Именно тогда нотариат, как полномочный представитель всего российского права, встал на охрану общественных отношений Российской империи, обеспечивая защиту имущественных прав и интересов граждан.

Используемая литература:

[10] Хроника мировой культуры. М. 2001. С.49.

[11] Краткое описание Египетской купчей крепости, писанной в городе Птолемаиде, за 104 г. До Р.Х. «Сын отечества» СПБ.1822. № 78 с. 71-73. Исторические хроники нотариата московской области. 2008. Лившиц Б.И. с.8-9.

[12] Исторические хроники нотариата московской области. 2008. Лившиц Б.И. с.8-9. Копия документа.

[13] История нотариата. Н. Ляпидевский. М. 1875. с.6.

[14] История нотариата. Н. Ляпидевский. М. 1875. с. 12.

[15] История нотариата. Н. Ляпидевский. М. 1875. с. 20.

[16] История нотариата. Н. Ляпидевский. М. 1875. С. 120.

[17] Исторические хроники нотариата московской области. 2008. Лившиц Б.И. с. 12-14. Договор русских с греками.

[18] Исторические хроники нотариата московской области. 2008. Лившиц Б.И. с. 29.

[19] Исторические хроники нотариата московской области. 2008. Лившиц Б.И. с. 30.

[20] Подьячие Ивановской площади. М. Злотников. Петроград. 1916. С.63.

[21] Нотариат Санкт-Петербурга. Книга первая. Серия Золотые страницы российского нотариата. М. 2003. С. 85.

[22] Нотариальная палата Санкт-Петербурга. С-П.2013. с.29.

[23] Нотариат Санкт-Петербурга. Книга 1. М. 2003. Серия Золотые страницы российского нотариата. Указ об устройстве крепостных дел в России от 30 января 1701 года. С.94.

[24] Курс русской истории. В.Ключевский. М. 1873. С.77.

[25] Исторические хроники российского нотариата. М. 2003. С.165.

[26] Нотариальная палата Санкт-Петербурга. С-П. 2013. С.29.